Den Kreislauf durchbrechen: Das bidirektionale Verhältnis zwischen Insulinresistenz und Fettleibigkeit verstehen

Viele von uns haben eine einfache Geschichte gelernt: Zu viel essen, an Gewicht zunehmen und schließlich eine Insulinresistenz entwickeln, die zu Typ-2-Diabetes führen kann. Aber was, wenn diese Erzählung nicht nur zu stark vereinfacht ist – sondern grundsätzlich falsch? Wenn wir tiefer in die Stoffwechselgesundheit eintauchen, entdecken wir, dass die Beziehung zwischen Insulinresistenz und Fettleibigkeit weitaus komplexer und bidirektionaler ist, als bisher angenommen.

Die herkömmliche Weisheit liegt falsch

Jahrzehntelang propagierte die medizinische Fachwelt die Idee, dass Fettleibigkeit Insulinresistenz verursacht. Die Geschichte schien intuitiv: Überschüssiges Körperfett, insbesondere viszerales Fett, das unsere Organe umgibt, verursacht Entzündungen und stört das normale Insulinsignal.

Allerdings deuten überzeugende Beweise darauf hin, dass wir diese Beziehung möglicherweise durch das falsche Ende des Teleskops betrachtet haben. Was, wenn Insulinresistenz nicht nur die Folge von Fettleibigkeit ist, sondern oft ihr Hauptauslöser?

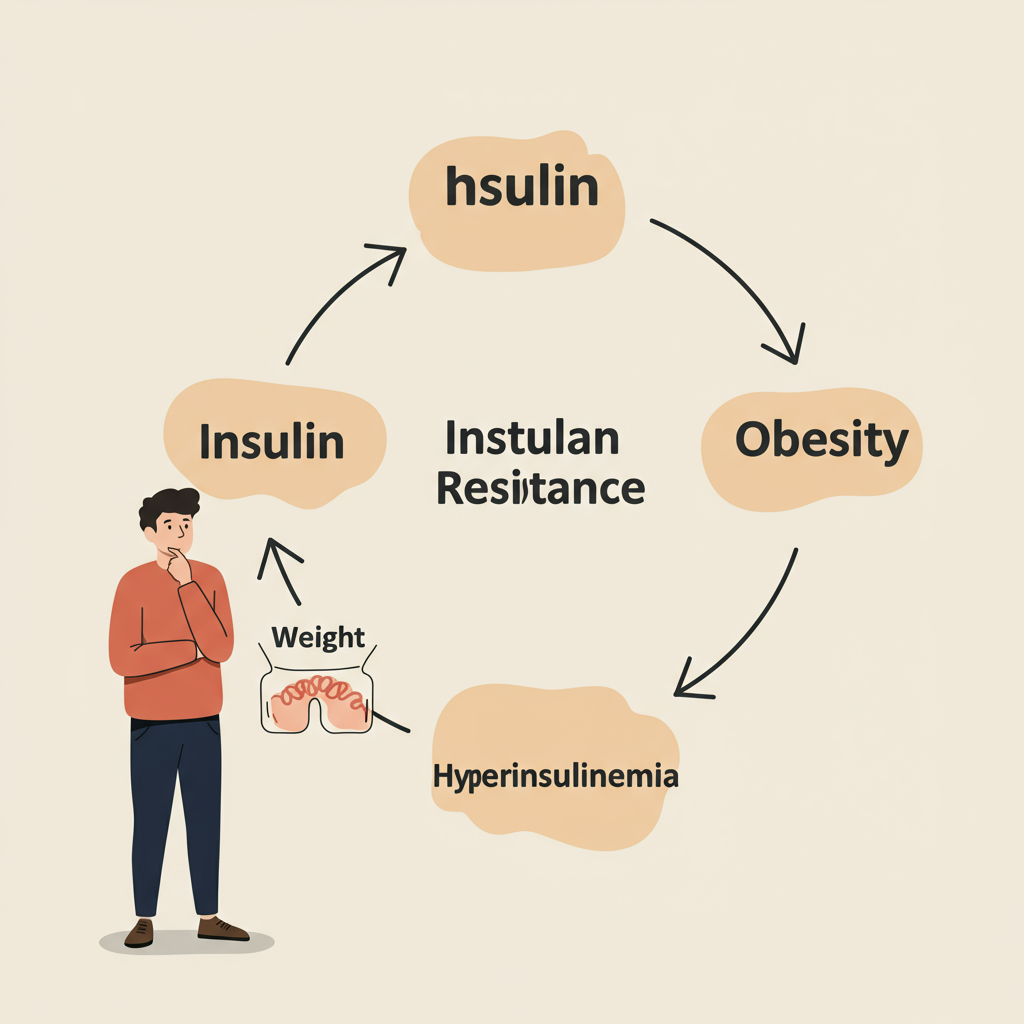

Wenn wir eine Insulinresistenz entwickeln, kompensiert unsere Bauchspeicheldrüse, indem sie mehr Insulin produziert, um normale Blutzuckerwerte aufrechtzuerhalten. Dieses erhöhte Insulin – Hyperinsulinämie – ist problematisch, da Insulin grundsätzlich ein anaboles Hormon ist, das die Fettspeicherung fördert und die Fettverbrennung blockiert. Anders gesagt: Hohe Insulinspiegel machen es nahezu unmöglich, gespeichertes Fett zu verwerten und zu verbrennen, was ich als "Fett-Falle" bezeichne.

Die Hyperinsulinämie-Falle

So sieht diese Stoffwechselfalle aus:

- Erste Insulinresistenz entwickelt sich (oft durch übermäßigen Konsum raffinierter Kohlenhydrate und Zucker)

- Bauchspeicheldrüse steigert Insulinproduktion zur Kompensation

- Chronisch erhöhte Insulinspiegel machen es nahezu unmöglich, gespeichertes Fett als Energiequelle zu nutzen

- Der Körper nimmt eine Energiekrise wahr, obwohl genügend gespeicherte Energie vorhanden ist

- Hungersignale verstärken sich, was den Nahrungsverzehr steigert

- Gewichtszunahme tritt ein, was die Insulinresistenz weiter verschlimmern kann

Dies erzeugt einen Teufelskreis. Je mehr Insulinresistenz sich entwickelt, desto mehr Insulin produziert der Körper, was das Verbrennen von Fett immer schwieriger und das Speichern immer leichter macht. Es geht hier nicht nur um Willenskraft oder Kalorien – sondern um gestörte hormonelle Signalwege.

Bei vielen Menschen geht die Hyperinsulinämie einer erheblichen Gewichtszunahme voraus. Das erklärt, warum manche Personen mit normalem BMI dennoch ausgeprägte Insulinresistenz haben (sogenannte "stoffwechselkranke Normalgewichtige"), während andere mit Fettleibigkeit eine relativ normale Insulinsensitivität bewahren können.

Den Kreislauf durchbrechen durch Stoffwechsel-Intervention

Das Verständnis dieser bidirektionalen Beziehung verändert unsere Herangehensweise an die Behandlung. Jemandem mit Hyperinsulinämie einfach zu sagen, er solle "weniger essen und sich mehr bewegen", ohne die zugrundeliegende Insulinresistenz anzugehen, ist wie jemandem mit einem gebrochenen Bein zu raten, schneller zu laufen.

Effektivere Ansätze sind unter anderem:

Ernährungsumstellung:

- Reduktion raffinierter Kohlenhydrate und zugesetzter Zucker

- Fokus auf Protein und gesunde Fette

- Berücksichtigung von Zeitrestriktion beim Essen, um die Insulinsensitivität zu verbessern

Gezieltes Training:

- Integration von Krafttraining für den Muskelaufbau (eine wichtige Stelle für die Glukoseverwertung)

- Einbeziehung von Ausdauertraining im Bereich Zone 2 zur Verbesserung der Mitochondrienfunktion und Insulinsensitivität

Medikamentöse Therapie (wo angebracht):

- GLP-1-Agonisten senken nicht nur den Appetit, sondern verbessern auch die Insulinsensitivität

- Metformin verringert die Glukoseproduktion der Leber und kann Insulinspiegel senken

Die entscheidende Erkenntnis ist, dass wir den Hyperinsulinämie-Kreislauf durchbrechen müssen, um nachhaltigen Fettverlust zu ermöglichen. Reduziert sich der Insulinspiegel, kann der Körper endlich gespeicherte Energie nutzen – Hungersignale nehmen ab und Fettverbrennung wird möglich.

Unser Denken über Stoffwechselgesundheit neu ausrichten

Diese bidirektionale Beziehung zwischen Insulinresistenz und Fettleibigkeit fordert uns auf, unseren Ansatz zur Stoffwechselgesundheit zu überdenken. Anstatt uns ausschließlich auf Gewichtsverlust als oberstes Ziel zu konzentrieren, sollten wir die zugrunde liegende Stoffwechselstörung – insbesondere Insulinresistenz – ins Visier nehmen.

Verbessert man zuerst die Insulinsensitivität, wird die Gewichtskontrolle häufig deutlich leichter. Das stellt einen Paradigmenwechsel weg vom "Kalorien rein, Kalorien raus"-Modell hin zu einem differenzierteren hormonellen Modell der Fettleibigkeit dar.

Für viele Betroffene bietet diese Sichtweise Hoffnung. Ihre Herausforderungen rühren möglicherweise nicht von mangelnder Disziplin, sondern von einer grundlegenden Stoffwechselstörung – die sich durch gezielte Maßnahmen beheben lässt.

Der Weg nach vorne erfordert personalisierte Ansätze, die die komplexe, bidirektionale Beziehung zwischen Insulinresistenz und Fettleibigkeit berücksichtigen. Wenn wir den Hyperinsulinämie-Kreislauf durchbrechen, schaffen wir nicht nur Gewichtsverlust, sondern echte Stoffwechselgesundheit.

Quellen:

Ludwig DS, Ebbeling CB. The Carbohydrate-Insulin Model of Obesity: Beyond "Calories In, Calories Out". JAMA Intern Med. 2018;178(8):1098–1103.

Corkey BE. Diabetes: Have We Got It All Wrong? Insulin hypersecretion and food additives: cause of obesity and diabetes? Diabetes Care. 2012;35(12):2432-2437.