In der Welt der metabolischen Gesundheit und des Diabetesmanagements gibt kaum ein Thema so viele Diskussionen wie das Fasten. Während intermittierendes Fasten zunehmend populär geworden ist, bleibt das verlängerte Fasten – also Fastenperioden von 24 Stunden oder mehr – etwas umstritten. Als jemand, der sich intensiv mit der Wissenschaft der Stoffwechselgesundheit beschäftigt, möchte ich eine evidenzbasierte Perspektive teilen, ob diese längeren Fasten wirklich ihre Versprechen halten – insbesondere für Menschen, die sich um die Prävention und Behandlung von Diabetes sorgen.

Die metabolische Magie des verlängerten Fastens: Was sagt die Wissenschaft?

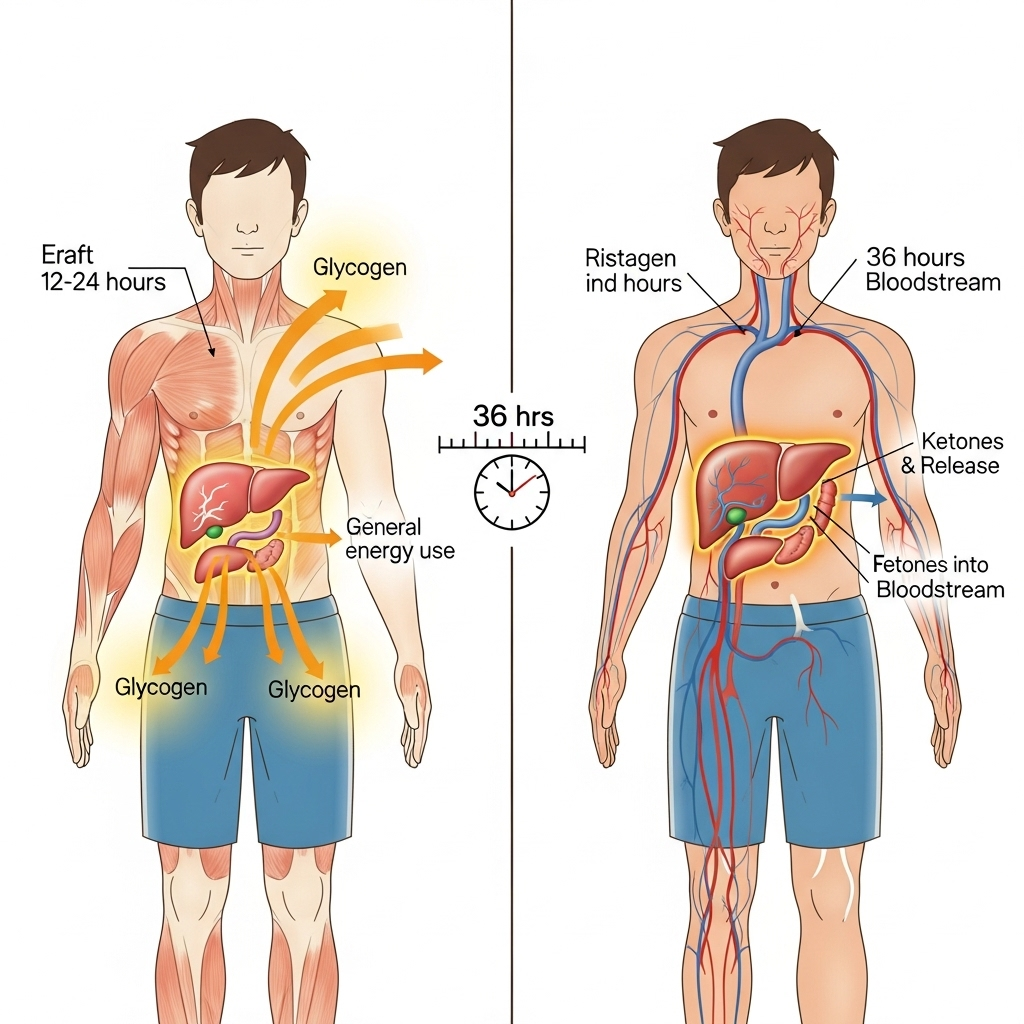

Wenn wir ein Fasten über die übliche Übernachtungszeit hinaus auf 24 Stunden oder mehr ausdehnen, treten mehrere faszinierende physiologische Veränderungen auf. Der Körper, dem keine Glukose mehr zugeführt wird, muss auf andere Energiequellen umschalten. Nachdem die Glykogenspeicher (meist innerhalb von 24–36 Stunden) aufgebraucht sind, gelangen wir in einen Zustand der sogenannten Ernährungsketose, in dem die Leber Fettsäuren in Ketonkörper umwandelt, die als alternative Energiequelle für Gehirn und Körper dienen.

Dieser metabolische Wechsel kann eine Reihe von Vorteilen auslösen:

-

Erhöhte Insulinsensitivität: Längere Zeiträume ohne Nahrungsaufnahme geben Insulinrezeptoren die Gelegenheit, sich zu „resetten“, was deren Reaktionsfähigkeit beim erneuten Essen verbessern kann.

-

Aktivierung der Autophagie: Dieser zelluläre Reinigungsprozess hilft, beschädigte Zellbestandteile zu entfernen, und kann besonders vorteilhaft für die metabolische Gesundheit sein. Es ist jedoch zu beachten, dass Autophagie zwar in Tierversuchen gut dokumentiert ist; beim Menschen sind die Belege noch begrenzt.

-

Verringerte Entzündungen: Einige Studien legen nahe, dass längeres Fasten Entzündungsmarker senken kann. Das ist besonders relevant für Diabetes, denn chronische Entzündungen spielen eine Rolle bei der Insulinresistenz.

-

Weniger Leberfett: Bei Menschen mit nicht-alkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) – einer Erkrankung, die eng mit Insulinresistenz verbunden ist – hat verlängertes Fasten das Potenzial gezeigt, die Fettansammlung in der Leber zu verringern.

Es gibt jedoch einen wichtigen Vorbehalt: Obwohl diese Vorteile in kurzfristigen Studien beeindruckend erscheinen, halten viele davon selbst bei anhaltendem Gewichtsverlust nicht länger als einige Monate an. Das wirft wichtige Fragen bezüglich der langfristigen Wirksamkeit von verlängertem Fasten als Strategie im Diabetesmanagement auf.

Das Muskel-Dilemma: Die verborgenen Kosten des verlängerten Fastens

Vielleicht der beunruhigendste Aspekt längerer Fastenzeiten ist ihre Auswirkung auf die Körperzusammensetzung. Studien legen nahe, dass ein beträchtlicher Anteil – manchmal bis zu zwei Dritteln – des während des verlängerten Fastens verlorenen Gewichts nicht aus Fettgewebe, sondern aus fettfreier Masse stammt.

Das ist problematisch, da Muskelmasse eine entscheidende Rolle bei der Glukoseverwertung und Stoffwechselgesundheit spielt. Die Skelettmuskulatur ist unser größter Glukose-Speicher, der etwa 70–80% der Blutzuckeraufnahme nach einer Mahlzeit übernimmt. Der Verlust dieses stoffwechselaktiven Gewebes kann die Insulinsensitivität langfristig verschlechtern und damit das Diabetesmanagement erschweren.

Für stark übergewichtige Menschen oder solche mit ausgeprägter Insulinresistenz können die Vorteile des Fettabbaus beim verlängerten Fasten kurzfristig die Nachteile des Muskelabbaus überwiegen. Für schlankere Personen oder jene, die ihre metabolische Gesundheit bereits verbessert haben, fällt die Risiko-Nutzen-Abwägung dagegen ungünstiger aus.

Die aktuelle Forschung zeigt ein beunruhigendes Muster: Obwohl verlängertes Fasten zunächst schnelle Verbesserungen verschiedener Marker, einschließlich der Glukosekontrolle, bewirken kann, verschwinden diese Vorteile oft innerhalb von 3–4 Monaten, selbst wenn der Gewichtsverlust anhält. Das deutet darauf hin, dass die metabolischen Verbesserungen stärker an den aktiven Gewichtsverlust als an den Fastenmechanismus selbst gebunden sein könnten.

Die Suche nach einem nachhaltigen Mittelweg

Wie sieht angesichts dieser Komplexität die sinnvollste Herangehensweise für Menschen mit Fokus auf Diabetesprävention oder -management aus?

Für die meisten bieten kürzere Fastenstrategien wahrscheinlich einen nachhaltigeren und vorteilhafteren Ansatz:

-

Zeitraumbegrenztes Essen (Time-Restricted Eating, TRE): Die tägliche Nahrungsaufnahme auf ein Zeitfenster von 8–10 Stunden zu begrenzen, kann viele Vorteile des Fastens bieten, ohne dabei das Risiko für Muskelabbau. Beispielsweise verschafft ein Abendessen bis 19 Uhr und keine erneute Nahrungsaufnahme bis 7–9 Uhr am nächsten Morgen dem Körper eine tägliche Fastenperiode von 12–14 Stunden.

-

Intermittierendes Fasten: Methoden wie 5:2 (an fünf Tagen pro Woche normal essen, an zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen Kalorien auf ca. 500–600 pro Tag beschränken) bieten metabolische Vorteile und ermöglichen eine ausreichende Proteinzufuhr zum Muskelerhalt.

-

Proteinmodifiziertes Fasten: Wer längere Fastenzeiten versucht, kann durch die Aufnahme einer kleinen Proteinmenge (z.B. 15–30g pro Tag) dem Muskelabbau entgegenwirken und dennoch viele Fastenvorteile erzielen.

Diese modifizierten Ansätze sind langfristig meist leichter durchzuhalten und ermöglichen eine bessere Balance zwischen metabolischem Nutzen und Erhalt der Muskelmasse.

Praktische Überlegungen: Ist verlängertes Fasten das Richtige für Sie?

Wer trotz der genannten Vorbehalte ein verlängertes Fasten erwägt, sollte Folgendes berücksichtigen:

Wer profitieren könnte:

- Menschen mit ausgeprägter Insulinresistenz oder Prädiabetes, die einen „Reset“ anstreben

- Personen mit deutlichem Übergewicht, bei denen der Nutzen des Fettabbaus kurzfristig den Muskelabbau überwiegen könnte

- Menschen mit Fettlebererkrankung (unter ärztlicher Aufsicht)

Wer verlängertes Fasten meiden sollte:

- Menschen mit Typ-1-Diabetes

- Personen mit Essstörungen in der Vorgeschichte

- Schwangere oder stillende Frauen

- Ältere Erwachsene, die bereits ein Risiko für Sarkopenie (altersbedingter Muskelabbau) haben

- Sehr schlanke Menschen oder Personen, die gezielt Muskeln erhalten wollen

- Menschen, deren Medikamente eine Nahrungsaufnahme erfordern

Falls Sie ein verlängertes Fasten ausprobieren, denken Sie an diese Tipps:

-

Medizinische Begleitung: Arbeiten Sie mit einem Arzt oder Therapeuten, der sich mit Fasten auskennt.

-

Elektrolythaushalt: Achten Sie während längerer Fastenphasen auf eine ausreichende Zufuhr von Natrium, Kalium und Magnesium.

-

Fasten behutsam beenden: Brechen Sie das Fasten mit einer moderaten, proteinbetonten Mahlzeit, um Blutzuckerspitzen zu vermeiden.

-

Überwachung: Nutzen Sie, wenn möglich, Hilfsmittel wie kontinuierliche Glukosemessung (CGM), um die metabolische Antwort zu verfolgen.

-

Ernährung nach dem Fasten: Fokussieren Sie auf eine ausreichende Proteinzufuhr (mindestens 1,2–1,6g pro kg Körpergewicht) und betreiben Sie Krafttraining zum Wiederaufbau von Muskelmasse.

Für die meisten Menschen, die sich mit Prävention oder Management von Diabetes beschäftigen, liegt die nachhaltigste Strategie nicht im verlängerten Fasten, sondern in konsequenten Gewohnheiten: Protein priorisieren, hochverarbeitete Lebensmittel minimieren, tägliche Bewegung integrieren, Stress managen und Schlaf optimieren. Für viele kann das Hinzufügen eines sanften zeitraumbegrenzten Essensfensters von 10–12 Stunden zusätzliche Vorteile ohne die Risiken langer Fastenzeiten bieten.

Denken Sie daran: Metabolische Gesundheit ist ein Marathon, kein Sprint. Die besten Interventionen sind die, die Sie über Jahre hinweg konsequent halten können – nicht jene, die schnelle, aber nur kurzfristige Erfolge und dann Rückschläge bringen.

Quellen

Mattson, M. P., Longo, V. D., & Harvie, M. (2017). Wirkung des intermittierenden Fastens auf Gesundheit und Krankheitsprozesse. Ageing Research Reviews, 39, 46–58.

Gabel, K., Hoddy, K. K., Haggerty, N., Song, J., Kroeger, C. M., Trepanowski, J. F., Panda, S., & Varady, K. A. (2018). Effekte von 8-stündigem zeitraumbegrenztem Essen auf Körpergewicht und Risiko für Stoffwechselerkrankungen bei fettleibigen Erwachsenen: Eine Pilotstudie. Nutrition and Healthy Aging, 4(4), 345–353.