Die Neuverdrahtung Ihrer Beziehung zum Essen: Die Neurowissenschaft der Veränderung von Essgewohnheiten

Beim Diabetes-Management konzentrieren wir uns oft darauf, was wir essen sollen, sprechen aber selten darüber, wie wir unsere Essgewohnheiten tatsächlich langfristig verändern können. Als jemand, der mit Diabetes lebt, habe ich festgestellt, dass das Verständnis der Gehirnmechanismen hinter der Gewohnheitsbildung für meine eigene Gesundheitsreise bahnbrechend war. Heute wollen wir die faszinierende Neurowissenschaft der Verhaltensänderung erkunden und wie wir sie anwenden können, um gesündere, dauerhafte Essmuster zu etablieren.

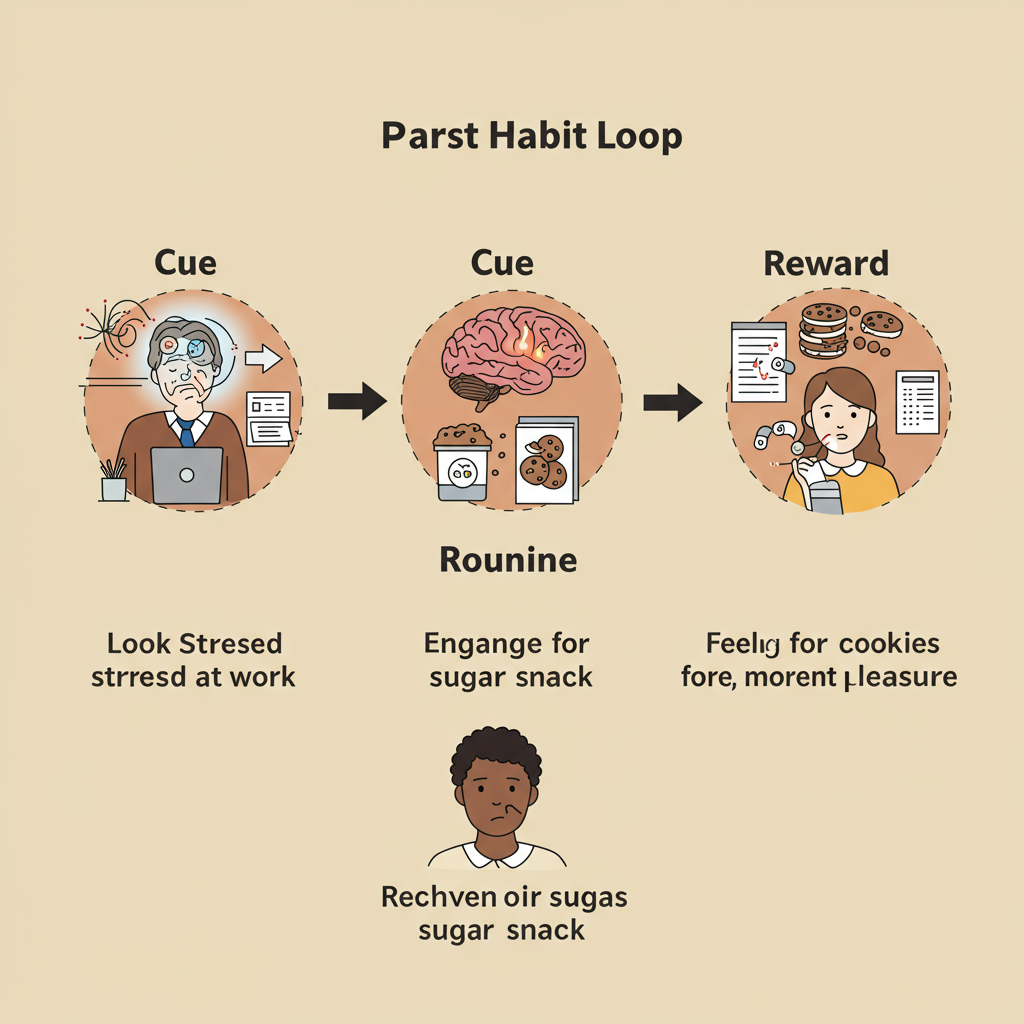

Die Gewohnheitsschleife: Warum Veränderung so schwer ist

Unser Gehirn ist eine Effizienzmaschine, die darauf ausgelegt ist, Verhaltensweisen zu automatisieren, die wir regelmäßig wiederholen. Das ist die Grundlage von Gewohnheiten. Neurowissenschaftler haben eine dreiteilige „Gewohnheitsschleife“ identifiziert, die aus einem Auslöser, einer Routine und einer Belohnung besteht. Bei Menschen mit Diabetes folgen problematische Essgewohnheiten oft diesem Muster:

- Auslöser: Stress, Langeweile, soziale Situationen oder auch bestimmte Tageszeiten

- Routine: Zum kohlenhydratreichen Komfortessen oder zu süßen Snacks greifen

- Belohnung: Die sofortige Dopaminausschüttung und das Vergnügen durch diese Lebensmittel

Was die Veränderung besonders herausfordernd macht, ist, dass diese Muster tief in unseren Basalganglien, einem Gehirnareal, das für die Gewohnheitsbildung verantwortlich ist, verankert werden. Die neuronalen Bahnen werden durch Wiederholung stärker, wodurch das Verhalten immer automatischer wird und zunehmend schwerer durch bewusste Entscheidungen zu übersteuern ist.

Das erklärt, warum reine Willenskraft selten für eine langfristige Veränderung der Gewohnheiten ausreicht. Wir kämpfen buchstäblich gegen etablierte neuronale Strukturen an.

Neuroplastizität nutzen: Die Fähigkeit des Gehirns zur Veränderung

Die gute Nachricht ist, dass unser Gehirn eine bemerkenswerte Neuroplastizität besitzt – die Fähigkeit, lebenslang neue neuronale Verbindungen zu bilden. Das bedeutet, dass wir mit der richtigen Herangehensweise unsere Essgewohnheiten „neu verdrahten“ können.

Forschung zeigt, dass Gewohnheitsveränderungen am effektivsten sind, wenn wir:

1. Auf die Auslöser achten: Der erste Schritt besteht darin, sich bewusst zu machen, was problematisches Essverhalten auslöst. Wenn wir uns ohne Bewertung notieren: „Ich greife zu diesem Keks, weil ich gestresst bin“, aktivieren wir den präfrontalen Cortex und holen automatisches Verhalten ins Bewusstsein.

2. Gewohnheiten ersetzen statt eliminieren: Vollständige Eliminierung schafft ein Belohnungsdefizit und macht Rückfälle wahrscheinlicher. Stattdessen sollte man das problematische Verhalten durch ein gesünderes ersetzen, das eine ähnliche Belohnung bietet. Beispiel: Wenn Stressessen das Problem ist, hilft ein kurzer Spaziergang oder eine Atemübung, die ebenfalls Stress abbauen kann.

3. Veränderungen in der Umgebung schaffen: Unsere Umgebung beeinflusst das Verhalten oft unbemerkt. Indem Sie Ihren physischen Raum umgestalten – gesunde Snacks sichtbar platzieren und weniger gute Alternativen außer Sichtweite aufbewahren – können Sie die kognitive Belastung für bessere Entscheidungen reduzieren.

4. „Implementierungsintentionen“ nutzen: Dabei handelt es sich um konkrete Wenn-Dann-Pläne, die Auslöser mit gewünschten Reaktionen verknüpfen. Zum Beispiel: „Wenn ich mich bei der Arbeit gestresst fühle, dann trinke ich ein Glas Wasser und esse meinen vorbereiteten Gemüsesnack.“ Studien zeigen, dass solche konkreten Pläne deutlich effektiver sind als vage Vorsätze.

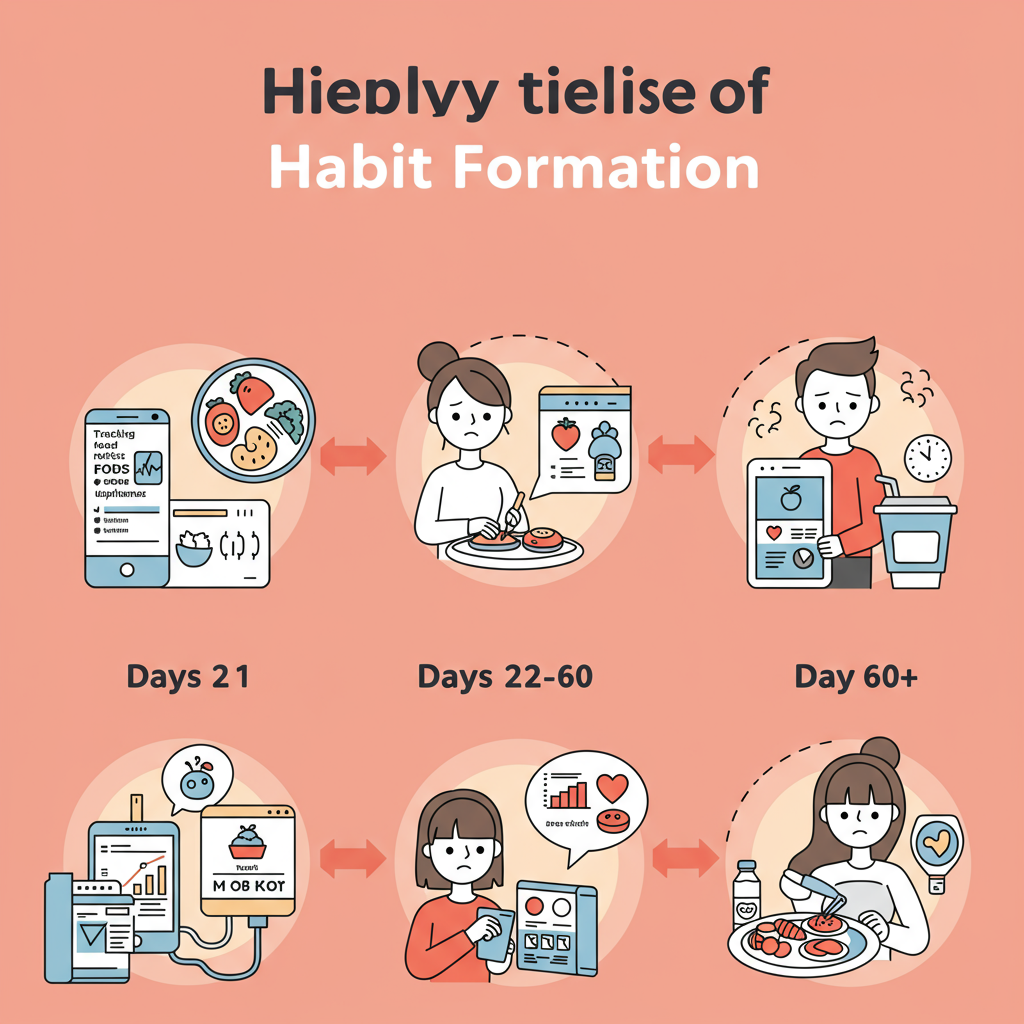

Der Zeitrahmen der Gewohnheitsveränderung beim Diabetes-Management

Entgegen der landläufigen Meinung ist die Idee, dass „eine Gewohnheit in 21 Tagen gebildet wird“, zu vereinfacht. Studien zeigen, dass die Gewohnheitsbildung in der Regel zwischen 18 und 254 Tagen benötigt, mit einem Durchschnitt von 66 Tagen – abhängig von der Verhaltenskomplexität und individuellen Unterschieden.

Für Menschen mit Diabetes ist es wichtig, diesen realistischen Zeitrahmen zu erkennen und sich entsprechend darauf einzustellen:

-

Die ersten Wochen (Tag 1–21): In dieser Phase ist bewusste Anstrengung am nötigsten und es kann sich unangenehm anfühlen, weil Ihr Gehirn aktiv gegen etablierte neurale Bahnen arbeitet. Die Blutzuckerkontrolle liefert in dieser Phase wertvolles Feedback zur Verstärkung neuer Verhaltensweisen.

-

Mittlere Phase (Tag 22–60): Allmählich werden neue neuronale Bahnen gestärkt und das neue Verhalten erfordert weniger bewusste Anstrengung. Bei Stress oder Erschöpfung kann das Gehirn dennoch auf alte Muster zurückgreifen. Das ist normal und kein Zeichen des Scheiterns.

-

Phase der Automatisierung (ab Tag 60): Schließlich werden die neuen Gewohnheiten in den Basalganglien gespeichert und erfordern kaum noch bewusstes Nachdenken. Entscheidend ist die Konsequenz in den ersten Phasen, um diesen Punkt zu erreichen.

Das Wissen um diesen neurologischen Zeitrahmen hilft, realistische Erwartungen zu setzen und beugt der Entmutigung vor, die Bemühungen zur Gewohnheitsänderung oft zum Scheitern bringt.

Fazit: Kleine Veränderungen, große Wirkung

Die Wissenschaft der Neuroplastizität macht Mut: Bedeutende Veränderungen sind möglich, egal wie lange wir bestimmte Essgewohnheiten bereits haben. Entscheidend ist, mit den Mechanismen unseres Gehirns zu arbeiten – nicht gegen sie.

Für Menschen mit Diabetes gilt: Konzentrieren Sie sich darauf, jeweils eine kleine, nachhaltige Veränderung umzusetzen statt Ihre komplette Ernährung über Nacht umzustellen. Dokumentieren Sie nicht nur Ihren Blutzucker, sondern auch Ihre Gewohnheitsauslöser und Reaktionen darauf. Mit der Zeit können diese kleinen Verhaltensänderungen zu erheblichen Verbesserungen der Blutzuckerkontrolle und der allgemeinen Gesundheit führen.

Denken Sie daran: Gelegentliche Rückschläge sind keine Niederlagen – sie sind wertvolle Erkenntnisse auf Ihrer Reise der Verhaltensänderung und ganz normale Bestandteile des neurologischen Umbaus.

Quellen:

Gardner, B., Lally, P., & Wardle, J. (2012). Making health habitual: the psychology of 'habit-formation' and general practice. British Journal of General Practice, 62(605), 664-666.

Wood, W., & Rünger, D. (2016). Psychology of habit. Annual Review of Psychology, 67, 289-314.