In meiner medizinischen Laufbahn habe ich unzählige Patienten erlebt, die schockiert waren, als sie erfuhren, dass sie einen ausgeprägten Typ-2-Diabetes hatten. Ihr häufigster Ausspruch? „Aber ich habe mich doch gut gefühlt.“ Das verdeutlicht einen der gefährlichsten Aspekte der metabolischen Dysfunktion – sie schreitet oft jahrelang stillschweigend fort, bevor sie spürbare Symptome verursacht. Heute möchte ich mich auf Prädiabetes konzentrieren, das kritische Zeitfenster, in dem eine Intervention Ihre Stoffwechselbahn nachhaltig beeinflussen kann.

Der prädiabetische Zustand: Mehr als nur “grenzwertiger” Diabetes

Prädiabetes stellt ein metabolisches Warnsignal dar – einen Zustand, in dem die Blutzuckerwerte oberhalb gesunder Bereiche liegen, aber noch nicht die Schwellenwerte für Diabetes erreicht haben. Laut Statistiken der CDC haben über 96 Millionen erwachsene Amerikaner (mehr als jeder Dritte) Prädiabetes, doch mehr als 80 % wissen nichts davon.

Was passiert physiologisch? Im Kern resultiert Prädiabetes meist aus einer Insulinresistenz. Ihre Bauchspeicheldrüse produziert Insulin, damit die Zellen Glukose aus dem Blut aufnehmen können. Doch wenn die Zellen allmählich weniger auf das Insulinsignal ansprechen, sammelt sich Glukose im Blut an. Die Bauchspeicheldrüse antwortet mit verstärkter Insulinproduktion – es entsteht ein Teufelskreis.

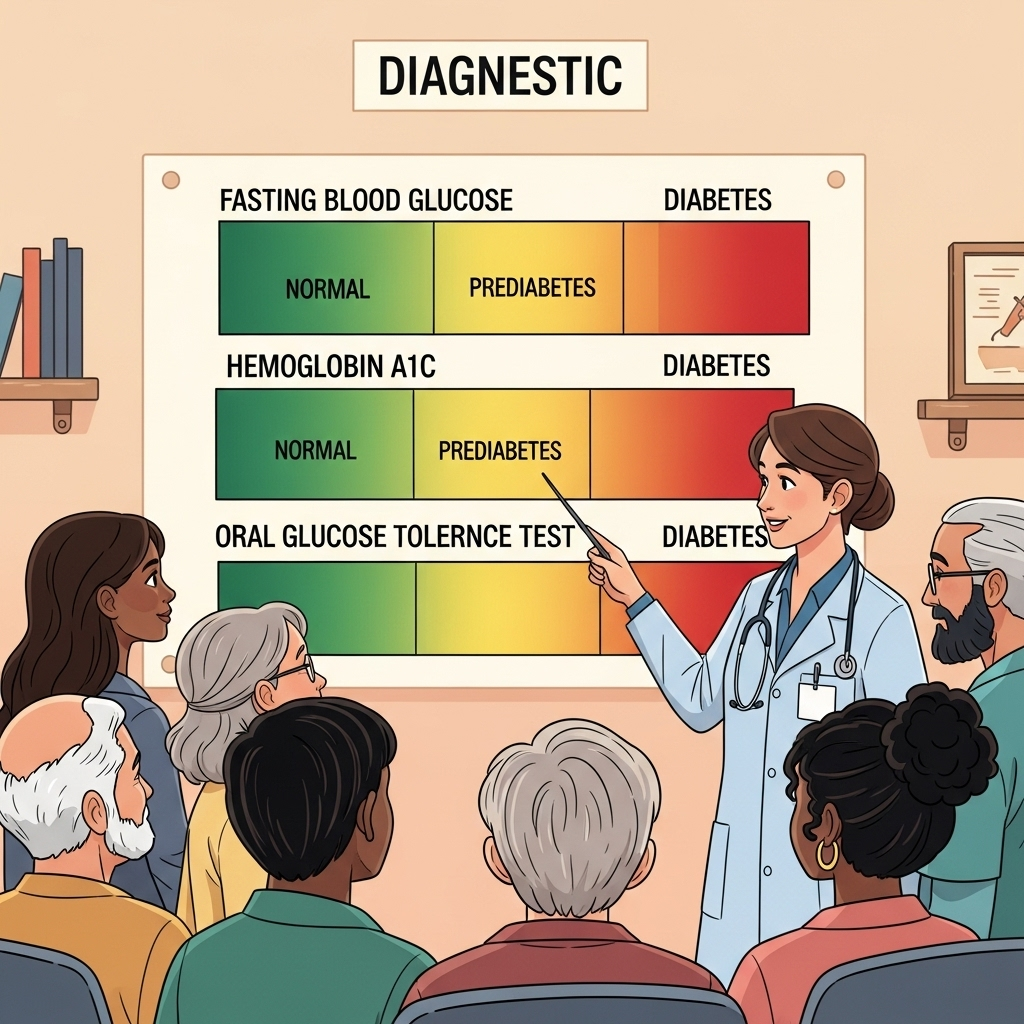

Die Diagnosekriterien sind spezifisch:

- Nüchternblutzucker: Normal ist unter 100 mg/dl. Prädiabetes liegt zwischen 100-125 mg/dl. Ab 126 mg/dl oder höher wird Diabetes diagnostiziert.

- HbA1c: Dieser Wert misst den durchschnittlichen Blutzucker über etwa 3 Monate. Normal ist unter 5,7 %, bei Prädiabetes 5,7–6,4 %, bei Diabetes 6,5 % oder höher.

- Oraler Glukosetoleranztest: Nach Trinken einer standardisierten Glukoselösung wird Ihr Blut untersucht. Werte zwischen 140–199 mg/dl nach 2 Stunden weisen auf Prädiabetes hin.

Was viele nicht wissen: Selbst “hoch-normale” Werte können problematisch sein. Liegt Ihr Nüchternblutzucker regelmäßig zwischen 90–99 mg/dl oder bewegt sich Ihr HbA1c um 5,5–5,6 %, sind Sie nicht außer Gefahr. Diese Werte deuten bereits auf eine metabolische Belastung und ein erhöhtes Langzeitrisiko hin.

Jenseits der Zahlen: Wer ist gefährdet?

Bestimmte Faktoren erhöhen das Risiko für Prädiabetes deutlich:

-

Körpergewicht: Übergewicht oder Adipositas, besonders Bauchfett (das gefährliche “viszerale Fett” um die Organe), erhöhen das Risiko deutlich. Besonders kritisch gilt ein Taillenumfang über 102 cm bei Männern bzw. über 88 cm bei Frauen.

-

Alter: Auch wenn Typ-2-Diabetes zunehmend bei jüngeren Menschen diagnostiziert wird, steigt das Risiko nach dem 45. Lebensjahr deutlich an.

-

Kardiovaskuläre Marker: Bluthochdruck (≥130/80 mmHg), erhöhte Triglyceride (≥150 mg/dl) oder niedriges HDL-Cholesterin (<40 mg/dl bei Männern, <50 mg/dl bei Frauen) gehen häufig mit Insulinresistenz einher.

-

Lebensstilfaktoren: Körperliche Inaktivität ist ein Hauptfaktor. Der menschliche Körper ist nicht für ein sesshaftes Leben geschaffen – Bewegung ist essentiell.

-

Genetische Veranlagung: Die Familiengeschichte zählt. Hat ein Elternteil oder Geschwister Teil Typ-2-Diabetes, steigt Ihr Risiko erheblich.

-

Schwangerschaftsgeschichte: Frauen, die in der Schwangerschaft einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt haben, haben ein 7-fach höheres Risiko, später Typ-2-Diabetes zu bekommen.

-

Ethnischer Hintergrund: Hispanic/Latino, afroamerikanische, indianische und asiatisch-amerikanische Bevölkerungsgruppen zeigen eine höhere Veranlagung zur Insulinresistenz.

-

Schlafprobleme: Schlechte Schlafqualität, Schlafapnoe und Schichtarbeit stören die normale Stoffwechselfunktion.

Das Zusammenspiel mehrerer Risikofaktoren hat eine verstärkende Wirkung. Aber hier die gute Nachricht: Wer sein Risikoprofil frühzeitig kennt, kann gezielt eingreifen und oft den Übergang zum Diabetes verhindern.

Das Interventions-Toolkit: Evidenzbasierte Ansätze

Das Diabetes Prevention Program, eine richtungsweisende Studie der NIH, zeigte, dass eine Lebensstil-Intervention die Diabetes-Häufigkeit um 58 % gegenüber Placebo senkte – und damit sogar besser wirkte als ein Medikament (Metformin, 31 %). So setzen Sie evidenzbasierte Strategien um:

1. Körperliche Aktivität: Mehr als nur Kalorienverbrennen

Ausdauertraining verbessert die Insulinempfindlichkeit kurzfristig – der Effekt hält 24–48 Stunden an. Beständige Aktivität ist daher entscheidend: Mindestens 150 Minuten moderates Training pro Woche, idealerweise auf mindestens 3 Tage verteilt mit höchstens 2 aufeinanderfolgenden inaktiven Tagen.

Krafttraining verdient besondere Beachtung. Die Skelettmuskulatur ist das wichtigste Gewebe für die Glukoseverwertung im Körper. Durch Muskelaufbau mit Widerstandstraining 2-3 Mal wöchentlich vergrößern Sie quasi Ihr „Glukosebecken“ – das Gewebe, das Zucker aus dem Blut entfernen kann.

HIIT (hochintensives Intervalltraining) hat sich als besonders effizient in der Verbesserung der Insulinempfindlichkeit erwiesen. Schon 10–20 Minuten HIIT können vergleichbare metabolische Vorteile bringen wie längere Ausdauereinheiten – ideal für Menschen mit wenig Zeit.

2. Ernährung: Mehr als nur Kalorienzählen

Die Qualität der Ernährung spielt eine enorme Rolle. Im Mittelpunkt stehen:

-

Reduzierung von raffinierten Kohlenhydraten und zugesetztem Zucker: Sie verursachen rasche Glukose- und Insulinspitzen, was wir unbedingt vermeiden möchten. Das bedeutet nicht, alle Kohlenhydrate zu streichen – wählen Sie lieber komplexe Kohlenhydrate mit Ballaststoffen (Gemüse, Beeren, Hülsenfrüchte) statt raffinierter Optionen.

-

Proteinaufnahme in Maßen: Streben Sie 1,6–2,2 g pro kg Idealgewicht täglich an und bevorzugen Sie hochwertige Quellen (Eier, Fisch, Geflügel, Hülsenfrüchte).

-

Gesunde Fette: Entgegen veralteter Annahmen verschlechtern hochwertige Fette aus Olivenöl, Avocado, Nüssen und fettem Fisch die Insulinresistenz nicht – sie verbessern sie oft sogar.

-

Timing spielt eine Rolle: Unsere Glukosetoleranz nimmt im Tagesverlauf ab. Ein kohlenhydratreiches Abendessen verursacht meist einen deutlich höheren Glukoseanstieg als die identische Mahlzeit zum Frühstück. Verteilen Sie Kohlenhydrate eher auf den ersten Teil des Tages.

-

Erwägen Sie zeitlich begrenztes Essen: Ein Essensfenster von 8–10 Stunden täglich (z.B. nur zwischen 9 und 19 Uhr essen) hat sich vielversprechend auf die Insulinempfindlichkeit ausgewirkt – auch ohne Kalorienreduktion.

3. Gewichtskontrolle: Qualität vor Quantität

Bereits ein Gewichtsverlust von 5–7 % des Körpergewichts kann das Diabetesrisiko deutlich senken. Entscheidend ist dabei das Wie: Radikale Crash-Diäten mit starker Kalorienrestriktion schaden dem Stoffwechsel oft mehr als sie nutzen.

Konzentrieren Sie sich stattdessen auf nachhaltige Gewohnheiten, die langsam zu Gewichtsverlust, insbesondere beim viszeralen Fett führen. Die Kombination aus Krafttraining und moderatem Kaloriendefizit bringt die günstigsten Körperzusammensetzungs-Veränderungen, erhält Muskulatur und baut Fett ab.

4. Fortschritt verfolgen: Mehr als nur das Körpergewicht

Erfolge stellen sich schon wenige Wochen nach einer Lebensstiländerung ein, die größten Verbesserungen beim Blutzucker meist im ersten Jahr. Wie können Sie Ihren Fortschritt messen?

- Regelmäßige Tests: Bei Prädiabetes empfiehlt sich eine HbA1c-Kontrolle alle 3–6 Monate.

- Trends beobachten: Auch innerhalb des „Normalbereichs“ signalisiert z.B. ein HbA1c-Anstieg von 5,2 auf 5,6 % innerhalb von zwei Jahren eine schlechter werdende Glukosekontrolle.

- CGM (Kontinuierlicher Glukosemonitor) erwägen: Solche Geräte geben in Echtzeit Feedback, wie bestimmte Lebensmittel und Aktivitäten den Blutzucker beeinflussen – das ermöglicht individuelle Feinabstimmung.

- Weitere Biomarker verfolgen: Verbesserungen bei Blutdruck, Triglyceriden und Entzündungsmarkern gehen oft mit einer verbesserten Insulinsensitivität einher.

Fazit: Das Zeitfenster der Gelegenheit

Prädiabetes ist zugleich Warnsignal und Chance. Im Gegensatz zum manifesten Typ-2-Diabetes, bei dem meist Medikamente nötig sind, lässt sich Prädiabetes häufig allein durch Lebensstilintervention umkehren.

Das Ziel ist nicht Perfektion – sondern Fortschritt. Kleine, konsequente Verbesserungen summieren sich über die Zeit. Ein täglicher 20-Minuten-Spaziergang, das Ersetzen von Softdrinks mit Wasser, Priorisierung von Schlaf oder einmal Krafttraining pro Woche wirken einzeln vielleicht unbedeutend. Zusammen aber können diese Gewohnheiten Ihre metabolische Zukunft buchstäblich verändern.

Warten Sie nicht, bis Symptome auftreten – sie zeigen sich meist erst, wenn schon erheblicher Schaden entstanden ist. Falls Sie Ihre Blutzuckerwerte länger nicht mehr kontrolliert haben, vor allem wenn Risikofaktoren bestehen, kann das Screening die wichtigste Vorsorgemaßnahme des Jahres sein.

Quellen:

-

Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002;346(6):393-403. doi:10.1056/NEJMoa012512

-

Tabák AG, Herder C, Rathmann W, Brunner EJ, Kivimäki M. Prediabetes: a high-risk state for diabetes development. Lancet. 2012;379(9833):2279-2290. doi:10.1016/S0140-6736(12)60283-9