Riprogrammare il tuo rapporto con il cibo: La neuroscienza del cambiamento delle abitudini alimentari

Nella gestione del diabete, spesso ci concentriamo su cosa mangiare, ma raramente discutiamo come cambiare effettivamente le nostre abitudini alimentari a lungo termine. In quanto persona che vive con il diabete, ho scoperto che comprendere i meccanismi cerebrali alla base della formazione delle abitudini è stato trasformativo nel mio percorso di salute. Oggi esploriamo l'affascinante neuroscienza del cambiamento comportamentale e come possiamo applicarla per stabilire abitudini alimentari più sane e durature.

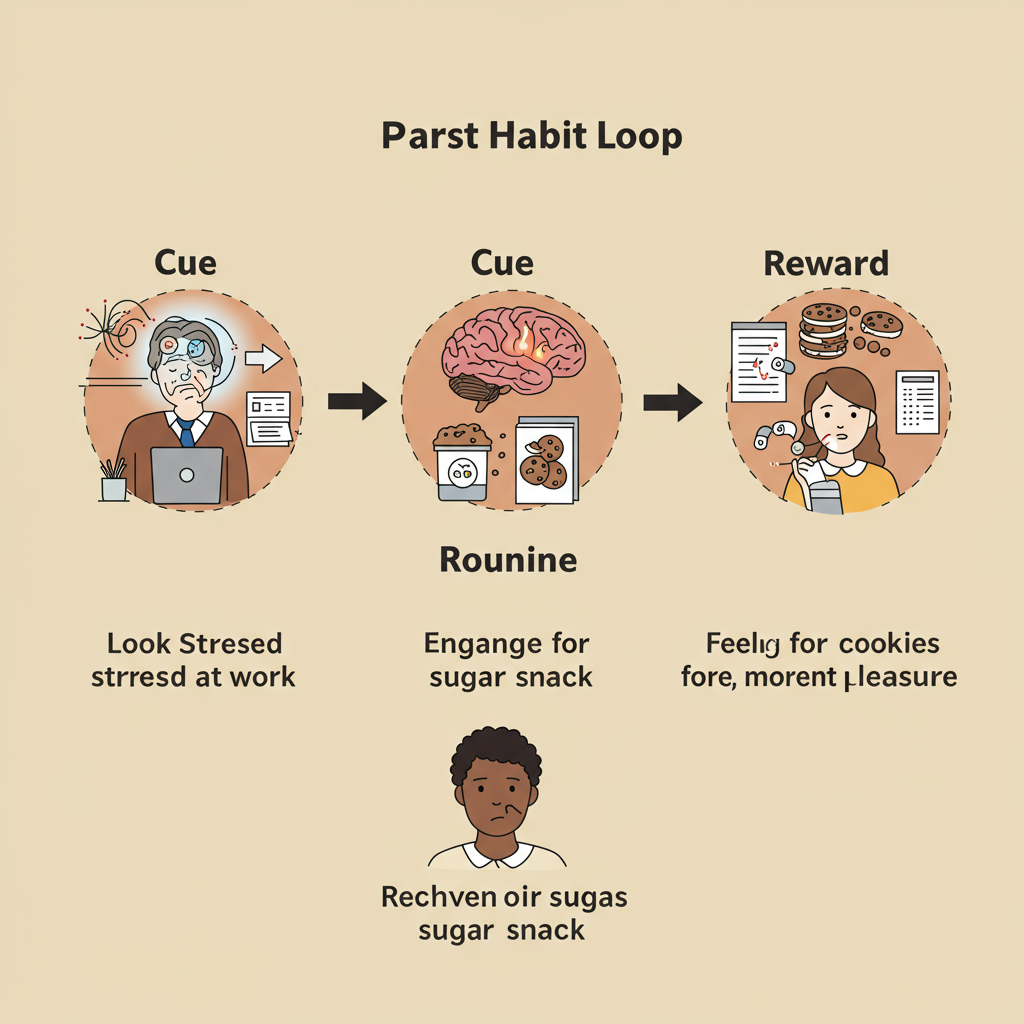

Il ciclo dell’abitudine: Perché è difficile cambiare

I nostri cervelli sono macchine dell’efficienza, progettate per automatizzare i comportamenti che ripetiamo regolarmente. Questa è la base delle abitudini. I neuroscienziati hanno identificato un “ciclo dell’abitudine” in tre parti, composto da uno stimolo, una routine e una ricompensa. Per le persone con il diabete, le abitudini alimentari problematiche spesso seguono questo schema:

- Stimolo: Stress, noia, situazioni sociali o anche momenti specifici della giornata

- Routine: Cercare cibi comfort ricchi di carboidrati o snack zuccherati

- Ricompensa: Il rilascio immediato di dopamina e il piacere derivante da questi cibi

Ciò che rende il cambiamento particolarmente impegnativo è che questi schemi diventano profondamente radicati nei nostri gangli della base, una regione cerebrale responsabile della formazione delle abitudini. I percorsi neurali diventano più forti con la ripetizione, rendendo il comportamento sempre più automatico e difficile da contrastare con decisioni consapevoli.

Questo spiega perché la sola forza di volontà è raramente efficace per cambiare abitudini a lungo termine. Stiamo letteralmente combattendo contro un’architettura neurale già stabilita.

Sfruttare la neuroplasticità: La capacità del cervello di cambiare

La buona notizia è che il nostro cervello possiede una straordinaria neuroplasticità — la capacità di formare nuove connessioni neurali per tutta la vita. Significa che con l’approccio giusto possiamo “ripristinare” le nostre abitudini alimentari.

Le ricerche dimostrano che il cambiamento delle abitudini è più efficace quando:

1. Ci concentriamo sulla consapevolezza dello stimolo: Il primo passo è diventare consapevoli di ciò che scatena il comportamento alimentare problematico. Semplicemente osservando “prendo questo biscotto perché sono stressato” senza giudizio, attiviamo la corteccia prefrontale, portando i comportamenti automatici alla consapevolezza cosciente.

2. Sostituiamo l’abitudine invece di eliminarla: L’eliminazione totale crea un vuoto di ricompensa, rendendo probabile la ricaduta. Invece, sostituiamo il comportamento problematico con uno più sano che fornisca una ricompensa simile. Ad esempio, se il problema è mangiare per stress, sostituisci con una breve camminata o con esercizi di respirazione che possono anch’essi ridurre lo stress.

3. Creiamo cambiamenti ambientali: Il nostro ambiente modella potentemente il comportamento, spesso senza che ce ne accorgiamo. Ristrutturare il proprio spazio fisico — tenendo snack sani in vista e le scelte meno salutari fuori dalla vista — può ridurre il carico cognitivo necessario per fare scelte migliori.

4. Utilizziamo le “intenzioni di implementazione”: Si tratta di piani specifici “se-allora” che collegano gli stimoli situazionali alle risposte desiderate. Ad esempio: “Se mi sento stressato al lavoro, allora berrò un bicchiere d'acqua e mangerò il mio snack di verdure preparato.” Le ricerche dimostrano che questi piani concreti sono molto più efficaci delle semplici intenzioni vaghe.

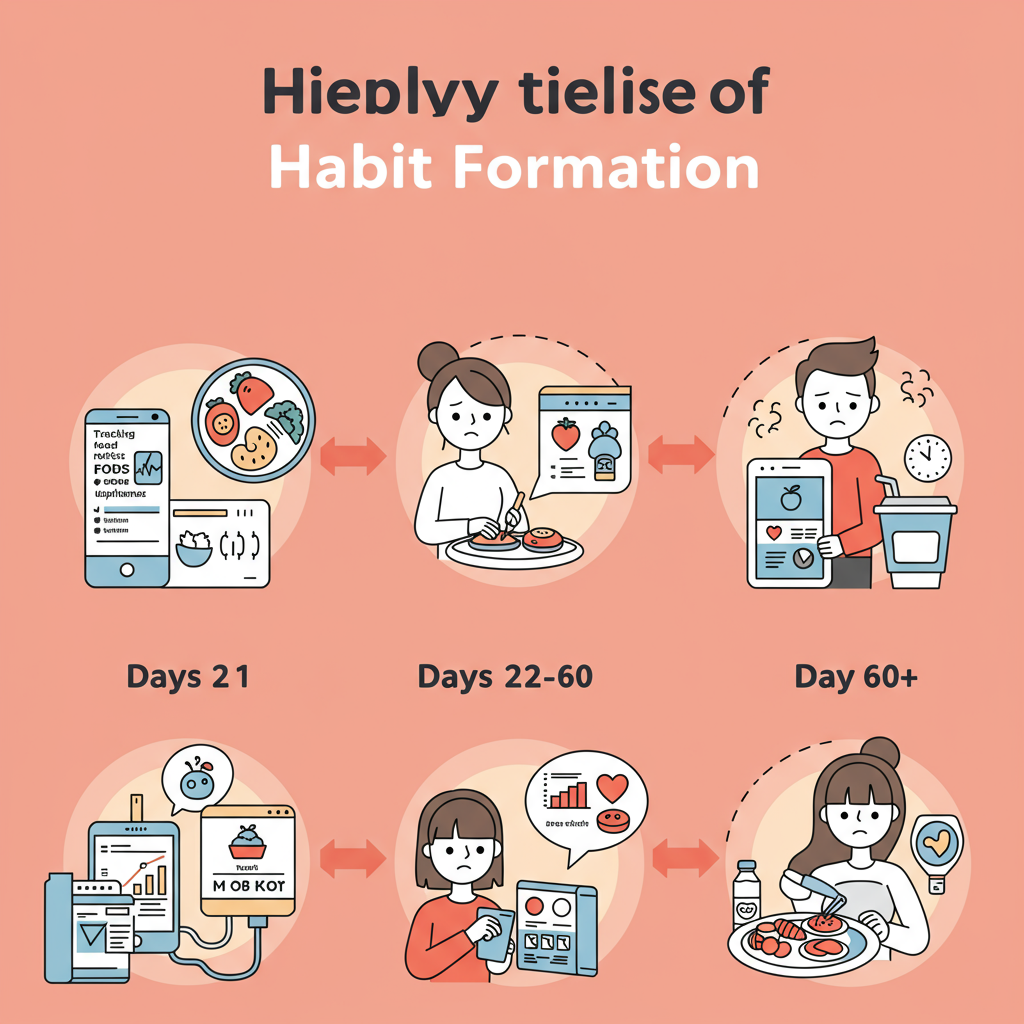

I tempi del cambiamento delle abitudini nella gestione del diabete

Contrariamente a quanto si crede, le ricerche suggeriscono che l’idea dei “21 giorni per formare un’abitudine” è troppo semplicistica. Gli studi dimostrano che la formazione di un’abitudine richiede tipicamente tra i 18 e i 254 giorni, con una media di 66 giorni — e questo varia in base alla complessità del comportamento e alle differenze individuali.

Per le persone con diabete, è importante riconoscere questo arco di tempo realistico e prepararsi di conseguenza:

-

Prime settimane (Giorni 1-21): Questo periodo richiede il massimo sforzo consapevole e potrebbe risultare scomodo perché il cervello lavora attivamente contro i percorsi neurali già consolidati. Il monitoraggio dei livelli di glucosio in questa fase fornisce un importante feedback per rinforzare i nuovi comportamenti.

-

Fase intermedia (Giorni 22-60): Gradualmente, i nuovi percorsi neurali si rafforzano e i nuovi comportamenti richiedono meno impegno consapevole. Tuttavia, sotto stress o stanchezza, il cervello potrebbe tornare ai vecchi schemi. Questo è normale e non rappresenta un fallimento.

-

Fase dell’automaticità (Giorno 60+): Alla fine, le nuove abitudini diventano codificate nei gangli della base e richiedono uno sforzo consapevole minimo. La chiave è la costanza nelle fasi iniziali per arrivare a questo punto.

Comprendere questa tempistica neurologica aiuta a fissare aspettative realistiche e previene la delusione che spesso fa fallire i tentativi di cambiamento delle abitudini.

Conclusione: Piccoli cambiamenti, grandi risultati

La scienza della neuroplasticità ci dà speranza: il cambiamento significativo è possibile, indipendentemente da quanto tempo abbiamo certe abitudini alimentari. La chiave è lavorare con i meccanismi del nostro cervello, non contro di essi.

Per chi gestisce il diabete, è meglio concentrarsi su un cambiamento piccolo e sostenibile alla volta piuttosto che rivoluzionare tutta la dieta da un giorno all’altro. Monitora non solo i livelli di glucosio ma anche i tuoi stimoli e risposte abituali. Nel tempo, questi spostamenti incrementali nel comportamento possono portare a miglioramenti profondi nel controllo glicemico e nel benessere generale.

Ricorda che le ricadute occasionali non sono fallimenti — sono dati preziosi nel tuo percorso di cambiamento e parti normali del processo neurologico di riprogrammazione.

Riferimenti:

Gardner, B., Lally, P., & Wardle, J. (2012). Making health habitual: the psychology of 'habit-formation' and general practice. British Journal of General Practice, 62(605), 664-666.

Wood, W., & Rünger, D. (2016). Psychology of habit. Annual Review of Psychology, 67, 289-314.