In der Welt der metabolischen Gesundheit behandeln wir oft Symptome statt der eigentlichen Ursachen. Viele Programme zur Gewichtsabnahme konzentrieren sich auf Kalorien und Willenskraft, versäumen es jedoch, die metabolischen Dysfunktionen anzugehen, die die Gewichtszunahme überhaupt erst antreiben. Heute möchte ich erörtern, wie die kontinuierliche Glukoseüberwachung (CGM) das Gewichtsmanagement revolutioniert, indem sie uns Echtzeit-Feedback zu unseren metabolischen Reaktionen gibt.

Die Verbindung zwischen Glukose und Gewicht: Warum sie wichtig ist

Wenn wir über Gewichtsverlust sprechen, konzentrieren wir uns typischerweise auf die falschen Kennzahlen. Kalorien zu zählen ist wichtig, aber was, wenn die metabolische Antwort deines Körpers auf diese Kalorien je nach Lebensmittelauswahl, Zeitpunkt und anderen Faktoren dramatisch variiert? Hier kommt der Blutzucker ins Spiel.

Glukose – Blutzucker – ist die primäre Energiewährung unseres Körpers. Wenn wir Kohlenhydrate oder überschüssiges Protein essen, steigt der Blutzucker. Als Reaktion darauf schüttet unsere Bauchspeicheldrüse Insulin aus, ein starkes Hormon mit zwei entscheidenden Aufgaben: Es ermöglicht den Eintritt von Glukose in die Zellen und fördert die Fettspeicherung. Dies ist ein normaler physiologischer Prozess, aber es entstehen Probleme, wenn dieses System gestört wird.

Hier ist die unbequeme Wahrheit: Chronisch erhöhte Insulinspiegel machen Gewichtsverlust fast unmöglich. Wenn der Insulinspiegel dauerhaft hoch bleibt, erhält dein Körper ständig Signale, Fett zu speichern statt es zu verbrennen. Viele Menschen, die mit Gewichtsproblemen kämpfen, stecken in dieser metabolischen Falle, ohne es zu wissen.

Traditionelle Ernährungsempfehlungen ignorieren oft die individuellen Glukose-Antworten. Zwei Menschen können exakt die gleichen Mahlzeiten essen und dennoch sehr unterschiedliche Glukose- und Insulinreaktionen erleben. Eine Person sieht ihren Blutzucker nach einer Banane auf 160 mg/dL steigen, während eine andere nur auf 110 mg/dL kommt. Diese persönlichen Reaktionen erklären, warum allgemeine Ernährungsempfehlungen für viele Menschen scheitern.

Hier bietet die CGM-Technologie einen Durchbruch. Anstatt zu raten, wie Nahrungsmittel dich beeinflussen, liefert ein CGM kontinuierliche Echtzeitdaten über deine persönliche Glukoseantwort. Diese Feedbackschleife erzeugt das, was Verhaltenswissenschaftler als "enge Kopplung" bezeichnen – eine sofortige Verbindung zwischen Handlung und Ergebnis, die Verhaltensänderungen erleichtert.

CGM-Daten zur Steuerung von Abnehmstrategien nutzen

Wenn du zum ersten Mal ein CGM verwendest, können die Daten aufschlussreich sein. Viele entdecken, dass vermeintlich gesunde Lebensmittel starke Blutzuckerspitzen auslösen, während andere lernen, dass kleine Anpassungen ihre metabolische Antwort dramatisch verbessern können.

Hier sind wichtige Kennzahlen für das Gewichtsmanagement:

-

Glukose-Variabilität: Große Schwankungen sollten minimiert werden. Das Ziel ist nicht unbedingt eine gerade Linie, sondern das Vermeiden häufiger, starker Anstiege über 140 mg/dL und Abstürze unter 70 mg/dL.

-

Postprandiale Spitzen: Idealerweise sollte der Blutzucker 2–3 Stunden nach dem Essen wieder den Ausgangswert erreichen. Anhaltende Erhöhungen deuten auf eine metabolische Ineffizienz hin.

-

Nüchtern-Blutzucker: Morgendliche Werte zwischen 70–90 mg/dL deuten im Allgemeinen auf eine gute metabolische Gesundheit hin.

-

Durchschnittlicher Glukosewert: Ein Durchschnitt unter 100 mg/dL entspricht in der Regel einer gesunden metabolischen Funktion.

Die umsetzbaren Erkenntnisse aus CGM-Daten können dein Ernährungsverhalten grundlegend verändern:

Zusammensetzung und Reihenfolge der Mahlzeiten: Ballaststoffe, Fett oder Protein vor Kohlenhydraten zu sich zu nehmen, kann Blutzuckerspitzen abmildern. Zum Beispiel Nüsse vor Obst essen oder eine Mahlzeit mit Salat beginnen, bevor Stärke verzehrt wird.

Zeitpunkt der Mahlzeiten: Viele stellen fest, dass sich ihre Glukoseregulation durch zeitlich begrenzte Essfenster (z.B. Essen innerhalb von 8–10 Stunden) und das Vermeiden später Mahlzeiten verbessert.

Lebensmittelaustausch: CGM-Daten zeigen häufig überraschende individuelle Reaktionen auf Lebensmittel. Vielleicht lassen Süßkartoffeln deinen Blutzucker ansteigen, Beeren aber nicht, oder weißer Reis verursacht Probleme, während Quinoa es nicht tut.

Bewegungszeitpunkt: Ein 20-minütiger Spaziergang nach dem Essen kann bei vielen Menschen postprandiale Spitzen um 30–40 % senken und eine problematische Mahlzeit akzeptabel machen.

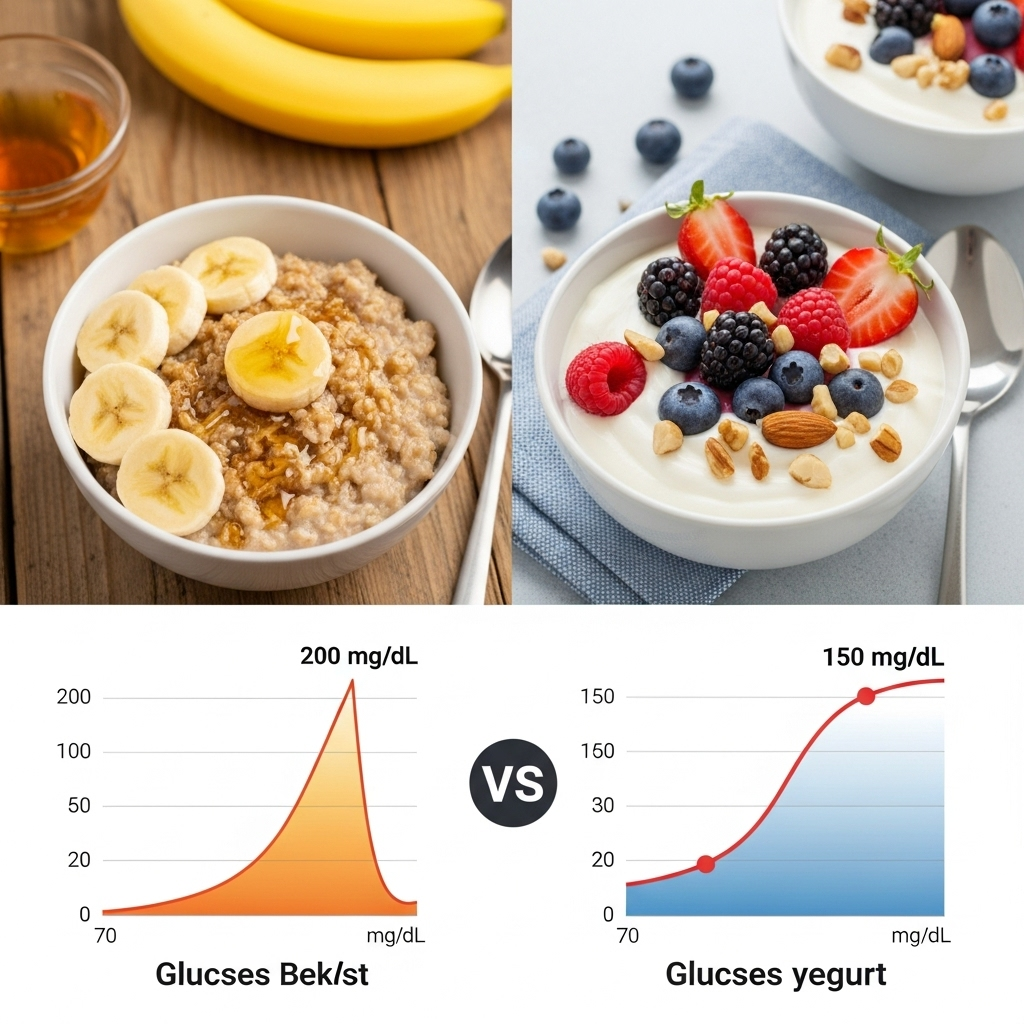

Eine meiner Patientinnen, Sarah, fand mit Hilfe ihrer CGM-Daten heraus, dass ihr „gesundes“ Frühstück aus Haferflocken mit Banane und Honig ihren Blutzucker auf fast 180 mg/dL steigen ließ. Durch den Wechsel zu griechischem Joghurt mit Beeren und Nüssen blieben ihre morgendlichen Spitzen unter 110 mg/dL. Diese einzelne, durch persönliche Daten statt allgemeine Ratschläge gesteuerte Veränderung half ihr, ihre Abnehmstagnation zu durchbrechen.

Mehr als Ernährung: Der Einfluss von Lebensstilfaktoren auf den Blutzucker

Der besondere Wert von CGM besteht darin, auch festzuhalten, wie nicht-ernährungsbezogene Faktoren deinen Stoffwechsel beeinflussen:

Schlafmangel: Schon eine einzige Nacht mit schlechtem Schlaf kann die Blutzuckerreaktion am folgenden Tag bei gleichen Mahlzeiten um 20–30 % erhöhen. Viele CGM-Nutzende stellen fest, dass ihre schlechteste Glukosekontrolle nach ihren schlechtesten Nächten folgt – das motiviert, die Schlafhygiene zu verbessern.

Stressmanagement: Akuter psychologischer Stress setzt Cortisol und Adrenalin frei, die beide den Blutzucker unabhängig von der Nahrungsaufnahme erhöhen können. CGM-Nutzende beobachten häufig Glukoseschübe während Arbeitspräsentationen, schwierigen Gesprächen oder sogar beim Anschauen spannender Filme.

Bewegungsmuster: Neben sportlicher Aktivität machen CGM-Daten sichtbar, wie einfache Bewegung im Alltag den Blutzucker beeinflusst. Viele merken, dass Unterbrechungen von Sitzphasen durch kurze Bewegungen (selbst beim Telefonieren stehen) ihr tägliches Glukoseprofil verbessern.

Mahlzeitenkontext: Dasselbe Gericht kann in unterschiedlichem Kontext zu verschiedenen Ergebnissen führen. Eine Mahlzeit, die langsam und achtsam gegessen wird, verursacht meist niedrigere Blutzuckeranstiege als dieselbe Mahlzeit, die hastig und abgelenkt verzehrt wird.

Diese Erkenntnisse helfen, Gewichtskontrolle als ganzheitlichen Lebensstil statt als reine Diätmaßnahme zu begreifen. Als Sarah feststellte, dass ihr Blutzucker an stressigen Arbeitstagen höher ausfiel, baute sie eine kurze Meditation vor den Mahlzeiten ein – ihre postprandiale Glukosekurve besserte sich messbar.

Nachhaltigkeit: Das fehlende Bindeglied beim Abnehmen

Der vielleicht wertvollste Aspekt von CGM-gestützten Ansätzen ist ihre Nachhaltigkeit. Statt auf Willenskraft zu setzen, um willkürlichen Regeln zu folgen, treffen Menschen fundierte Entscheidungen basierend auf individuellen Daten.

Daraus ergeben sich mehrere Vorteile:

-

Personalisierung statt Verzicht: Statt alle Kohlenhydrate auszuschließen, findest du heraus, welche für deinen Stoffwechsel geeignet sind – und welche nicht.

-

Fortschritt statt Perfektion: CGM-Daten zeigen, dass gelegentliche Ausnahmen der metabolischen Gesundheit nicht schaden, solange Strategien zur Begrenzung ihres Einflusses eingesetzt werden.

-

Motivation durch messbaren Fortschritt: Verbesserungen in den Glukosewerten gehen oft Veränderungen auf der Waage voraus und geben somit frühzeitig das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.

-

Datenbasierte Kurskorrektur: Wenn der Gewichtsverlust stagniert, helfen CGM-Daten zu erkennen, ob die Ursache Essensauswahl, Zeitpunkt, Stress, Schlaf oder andere Faktoren sind.

In klinischen Studien haben Personen mit Zugang zu Glukosedaten meistens mehr Gewicht verloren als Kontrollgruppen. Eine Studie zeigte, dass Prädiabetiker mit CGM fast doppelt so viel Gewicht verloren wie die Kontrollgruppe – trotz gleicher Ernährungsempfehlungen. Die Echtzeitrückmeldung schien sowohl die Mitarbeit als auch die metabolischen Ergebnisse zu verbessern.

Es ist wichtig zu beachten, dass ein CGM ein Werkzeug zur Bewusstseinsbildung ist – keine Gewichtsverlustlösung an sich. Die wahre Kraft liegt darin, die Daten für nachhaltige Lebensstiländerungen zu nutzen. Und obwohl CGMs ursprünglich für das Diabetesmanagement entwickelt wurden, reichen ihre Anwendungen für die metabolische Optimierung weit über diese Gruppe hinaus – sie betreffen jeden, der sich für Gewichtskontrolle, Energie oder langfristige Gesundheit interessiert.

Ob du 45 Kilo abnehmen oder einfach deine metabolische Gesundheit optimieren möchtest: Die personalisierten Einblicke aus der kontinuierlichen Glukoseüberwachung können abstrakte Ernährungskonzepte in klare, umsetzbare Rückmeldungen verwandeln. In einer Welt allgemeiner Gesundheitsratschläge könnte genau dieses Maß an Personalisierung helfen, die Epidemien von Übergewicht und metabolischer Dysfunktion endlich anzugehen.

Quellen

-

Hall KD, Guo J. Obesity Energetics: Body Weight Regulation and the Effects of Diet Composition. Gastroenterology. 2017;152(7):1718-1727. doi:10.1053/j.gastro.2017.01.052

-

Ranjan A, Schmidt S, Damm-Frydenberg C, et al. Short-term effects of a low-carbohydrate diet on glycaemic variables and cardiovascular risk markers in patients with type 1 diabetes: A randomized open-label crossover trial. Diabetes Obes Metab. 2017;19(10):1479-1484. doi:10.1111/dom.12953