Die Wissenschaft hinter deinem Zuckerabsturz

Wir alle haben es schon erlebt – dieses träge, benebelte Gefühl, nachdem wir uns an Geburtstagskuchen, Weihnachtsplätzchen oder einem unwiderstehlichen Eisbecher bedient haben. Oft schieben wir diese Empfindung auf Schuldgefühle oder einfach „zu viel des Guten“. Tatsächlich erlebst du jedoch ein wissenschaftlich erklärbares Phänomen: einen Zucker-Kater. Und ja, er ist so real wie sein alkoholbedingtes Pendant.

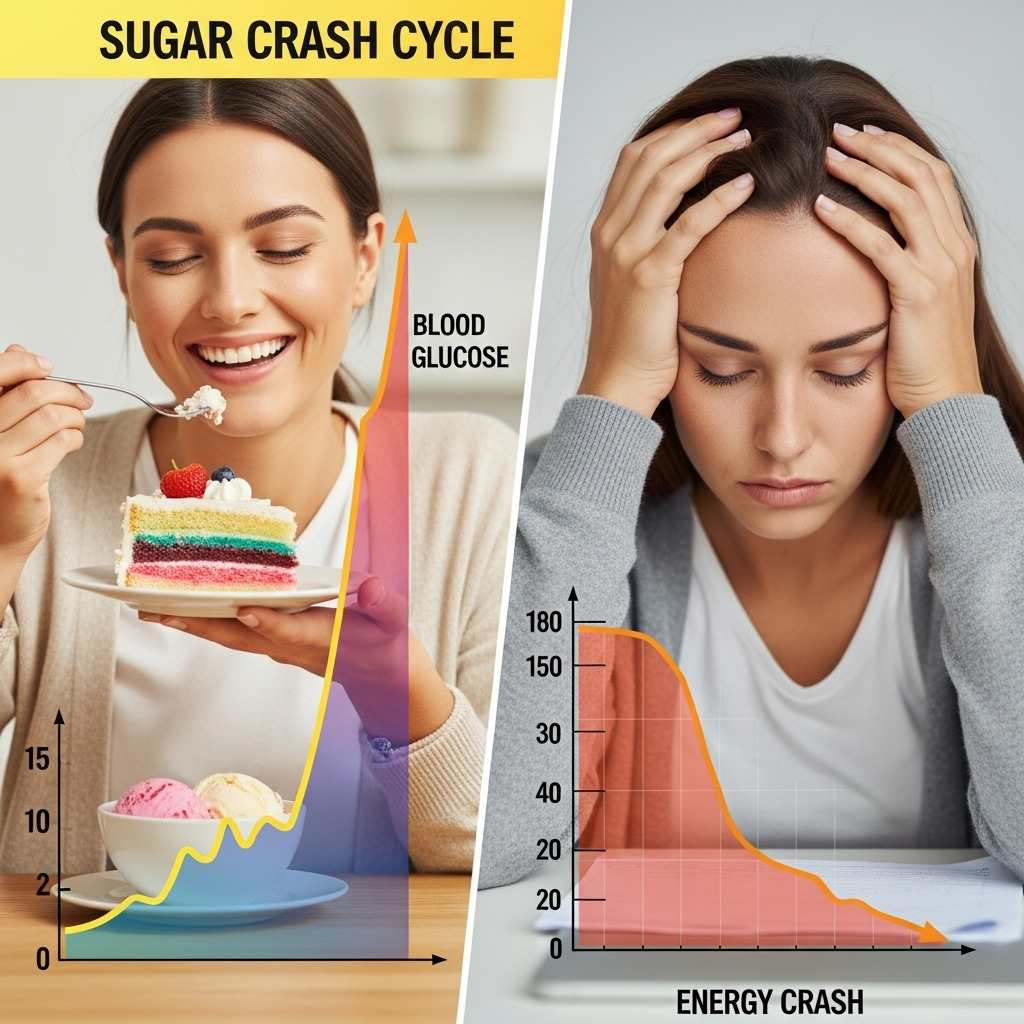

Als jemand, der jahrelang die metabolische Gesundheit studiert hat, kann ich dir sagen: Diese Symptome spielen sich nicht nur in deinem Kopf ab. Sie sind eine echte physiologische Reaktion auf schnelle Blutzuckerschwankungen. Der Zucker-Kater folgt einem ausgeprägten Zwei-Phasen-Muster, das körperliches Unwohlsein geradezu begünstigt.

Phase 1: Der Anstieg (Postprandiale Hyperglykämie)

Wenn du raffinierte Kohlenhydrate oder reinen Zucker konsumierst – besonders ohne den ausgleichenden Effekt von Ballaststoffen, Proteinen oder Fetten – strömt Glukose schnell in deinen Blutkreislauf. Dein Körper, darauf ausgelegt, Glukose in einem engen Bereich zu halten, reagiert prompt: Die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus, das Hormon, das Glukose in die Zellen transportiert. In dieser ersten Phase fühlst du dich oft vorübergehend energiegeladen, sogar euphorisch.

Phase 2: Der Absturz (Reaktive Hypoglykämie)

Jetzt läuft etwas schief. Die schnelle Insulinantwort, die den ursprünglichen Glukose-Anstieg reguliert hat, überkorrigiert häufig und lässt den Blutzucker unter die Ausgangswerte absinken. Diese reaktive Hypoglykämie tritt meist 2–4 Stunden nach dem Zuckerverzehr auf und äußert sich durch:

- Plötzliche Müdigkeit und Schwäche

- Reizbarkeit oder Stimmungsschwankungen

- Kopfschmerzen

- Gehirnnebel oder Konzentrationsprobleme

- Zittern oder Beben

- Vermehrten Hunger oder Heißhunger

- In manchen Fällen Angst oder Herzklopfen

Besonders tückisch an diesem Prozess ist, dass uns die Symptome oft dazu verleiten, erneut nach schnellen Kohlenhydraten zu greifen – so entsteht ein Teufelskreis aus Anstieg und Absturz.

Jenseits des Unwohlseins: Die langfristigen Folgen

Gelegentliche Zucker-Kater scheinen für metabolisch gesunde Menschen vielleicht nur lästig, aber es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass wiederholte Blutzuckerschwankungen ernste Langzeitfolgen haben können.

Für Menschen mit Diabetes oder Insulinresistenz

Wenn du zu den geschätzten 122 Millionen Amerikanern mit Diabetes oder Prädiabetes gehörst, sind diese Glukose-Ausschläge mehr als unangenehm – sie können gefährlich sein. Glukose-Variabilität (das Ausmaß, in dem die Blutzuckerwerte tagsüber schwanken) hat sich als unabhängiger Risikofaktor für Diabetes-Komplikationen erwiesen, selbst wenn der durchschnittliche Glukosewert im Normbereich liegt.

Auch für "metabolisch gesunde" Menschen

Noch besorgniserregender ist jedoch, was mit Menschen geschieht, die sich als metabolisch gesund ansehen. Die Forschung deutet zunehmend darauf hin, dass wiederholte Glukose-Anstiege gefolgt von Abstürzen – auch ohne Diabetes-Diagnose – zu Folgendem beitragen können:

- Schrittweise Entwicklung einer Insulinresistenz

- Erhöhte Entzündungswerte im gesamten Körper

- Endotheliale Dysfunktion (Schädigung der Gefäßinnenwände)

- Mehr oxidativer Stress

- Beschleunigter kognitiver Abbau

- Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- Gewichtszunahme und Fettleibigkeit

Der Mechanismus ist relativ einfach: Jeder signifikante Glukose-Ausschlag löst eine Kaskade von oxidativem Stress und Entzündungsreaktionen aus. Im Laufe der Zeit können diese wiederholten Angriffe das Gewebe im ganzen Körper schädigen – von den Blutgefäßen bis zu den Gehirnzellen – und so Alterungs- und Krankheitsprozesse beschleunigen.

Deshalb sage ich meinen Patienten und Lesern oft, dass Glukose-Stabilität genauso wichtig sein kann wie der Durchschnittswert. Es geht nicht nur um HbA1c oder den Nüchternblutzucker, sondern auch darum, wie stark dein Blutzucker im Tagesverlauf schwankt.

Strategische Ansätze, um Zucker-Kater zu vermeiden

Die gute Nachricht? Du musst nicht vollständig auf Süßes verzichten, um diese unangenehmen Abstürze zu umgehen. Mit einigen strategischen Maßnahmen kannst du gelegentliche Leckereien genießen und dabei die Stoffwechsel-Belastung minimieren.

1. Deine Beziehung zu zugesetztem Zucker neu gestalten

Der Durchschnittsamerikaner konsumiert etwa 17 Teelöffel zugesetzten Zucker pro Tag – und übertrifft damit die Empfehlung der American Heart Association von 6 Teelöffeln für Frauen und 9 für Männer deutlich. Beginne damit, die wichtigsten Zuckerquellen in deiner Ernährung zu erkennen und zu begrenzen:

- Gezuckerte Getränke (einschließlich Saft)

- Verarbeitete Snacks

- Viele Frühstückszerealien

- Aromatisierte Joghurts

- Soßen und Würzmittel

- Backwaren und Desserts

2. Strategische Reihenfolge: Wenn du mal naschst

Die Reihenfolge, in der du Lebensmittel isst, beeinflusst deinen Blutzucker deutlich. Genieße Süßes am besten so:

- Verzehre es nach Protein, Ballaststoffen und gesunden Fetten – idealerweise als Dessert nach einer ausgewogenen Mahlzeit

- Ballaststoffe, Protein und Fett verlangsamen die Magenentleerung und Glukoseaufnahme, wodurch der Anstieg abgeflacht wird

- Beginne Mahlzeiten mit Gemüse oder einem kleinen Salat mit Olivenöl, um dein Verdauungssystem für bessere Glukoseantworten vorzubereiten

3. Die Alkohol-Zucker-Doppelbelastung

Die Kombination aus Alkohol und Zucker kann besonders schwere Abstürze verursachen, aus mehreren Gründen:

- Alkohol hemmt die Glukoneogenese (die Fähigkeit der Leber, Glukose bei fallenden Spiegeln zu produzieren)

- Viele alkoholische Getränke enthalten selbst erhebliche Mengen Zucker

- Alkohol kann die Insulinausschüttung steigern und so die reaktive Hypoglykämie verschlimmern

- Die dehydratisierende Wirkung von Alkohol verstärkt Symptome wie Kopfschmerz und Müdigkeit

Wenn du Alkohol konsumierst, wähle zuckerärmere Varianten und sorge besonders dafür, vorher ausreichend Protein und Fett zu dir zu nehmen.

4. Taktische Werkzeuge, um Glukose-Ausschläge abzufangen

Mehrere evidenzbasierte Strategien helfen, Glukosespitzen bei kohlenhydratreichem Essen abzumildern:

- Aktivität vor dem Essen: Schon ein 10-minütiger Spaziergang vor oder nach dem Essen kann die Glukosewerte nach der Mahlzeit deutlich senken

- Essig vor dem Essen: Ein Esslöffel Essig (im Wasser oder als Salatdressing) vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit senkt die Glukoseantwort um 20–30 %

- Ausreichende Hydrierung: Gute Flüssigkeitszufuhr unterstützt die Insulinsensitivität und hilft den Nieren bei der Ausscheidung von überschüssiger Glukose

- Gezielte Ballaststoffe: Lösliche Ballaststoffe (z. B. Chia- oder Leinsamen, Flohsamenschalen) zu kohlenhydratreichen Mahlzeiten verlangsamen die Glukoseaufnahme

- Stressmanagement: Akuter Stress setzt Cortisol frei, das den Blutzucker unabhängig von der Ernährung erhöhen kann

5. Hilfe bei einem laufenden Zuckerabsturz

Wenn du bereits Symptome einer reaktiven Hypoglykämie spürst, orientiere deine Reaktion am Schweregrad:

- Bei leichten Symptomen: Eine ausgewogene Zwischenmahlzeit mit Protein, Fett und komplexen Kohlenhydraten (z. B. Apfelscheiben mit Mandelmus oder Hummus mit Gemüse)

- Bei mittleren Symptomen: Etwa 15 Gramm schnell verfügbare Kohlenhydrate (z. B. 120 ml Saft oder ein kleines Stück Obst), gefolgt von Protein und Fett

- Bei schweren Symptomen (Verwirrtheit, Schluckunfähigkeit, Bewusstlosigkeit): Sofortige medizinische Versorgung erforderlich – kommt bei Nicht-Diabetikern jedoch selten vor

Balance finden in einer unausgewogenen Essenswelt

Das Verständnis des Zucker-Katers bedeutet nicht, dass du dich aller süßen Genüsse enthalten musst. Es geht vielmehr um ein Bewusstsein dafür, wie dein Körper auf verschiedene Lebensmittel reagiert und wie du informierte Entscheidungen triffst, um Süßes ohne Absturz zu genießen.

In unserer modernen Essenswelt voller hochverarbeiteter, extrem schmackhafter Lebensmittel erfordert stabile Blutzuckerwerte bewusste Entscheidungen. Mit den richtigen Strategien kannst du jedoch besondere Anlässe und gelegentliche Schlemmereien meistern und deine Stoffwechselgesundheit erhalten.

Das Ziel ist nicht Perfektion, sondern Resilienz – ein Stoffwechselsystem, das stark genug ist, gelegentliche Glukose-Ausschläge zu verkraften, ohne in den ständigen Zyklus aus Anstieg und Absturz zu geraten, der so vielen Zivilisationskrankheiten zugrunde liegt.

Wenn du die Wissenschaft hinter dem Zucker-Kater verstehst und diese praktischen Strategien umsetzt, gewinnst du mehr Energie, klareres Denken, stabilere Stimmung – und, vielleicht am wichtigsten, langfristig eine solide Basis für deine metabolische Gesundheit für viele Jahrzehnte.

Quellen:

-

Ludwig DS, Aronne LJ, Astrup A, et al. The carbohydrate-insulin model: a physiological perspective on the obesity pandemic. Am J Clin Nutr. 2021;114(6):1873-1885. doi:10.1093/ajcn/nqab270

-

Ceriello A, Monnier L, Owens D. Glycaemic variability in diabetes: clinical and therapeutic implications. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(3):221-230. doi:10.1016/S2213-8587(18)30136-0